オルガヌム

聖歌に新たな旋律を加えて多声化するのがオルガヌムです。単旋律の聖歌を歌うとき別の旋律が加わることは必然的であり、聖歌が誕生する古い時代よりあったと考えられます。

オルガヌムの場合は、厳格な理論によりさらに複雑な多声音楽へと発展していきました。オルガヌムはグレゴリオ聖歌の多声による歌唱法と捉えられていますので、初期の資料はその歌唱法を説明した理論書である「音楽提要」と呼ばれる理論書で説明がつきます。

ここでは主旋律(聖歌)の下方で5度か4度の音程関係で平行して歌われる、オルガヌム旋律(平行オルガヌム)という形が紹介されています。

他では歌い出しが同度でそのあと音程を5度か4度まで広げ、フレーズの終りで再度、同度に戻る斜行オルガヌムもありました。

その後もオルガヌムについての資料は理論書が中心となりますが、グイド・ダレッツォ著の「音楽小論」(1025頃)では、主旋律とオルガヌム旋律の間の音程関係が多様になり、オルガヌム旋律は聖歌とは別の独自の旋律型を歌うことが多くなってきたことがうかがえます。

オルガヌム旋律がまとめられている最古の楽譜資料、「ウィンチェスター・トロープス集」(11世紀後半)では、オルガヌム旋律が独自の動きをするようになってきたことを示し、その後12世紀に向けてオルガヌムは、さらに華やかなものになると記載されています。

オルガヌム旋律は聖歌よりも上方の目立つ位置に置かれ、5度4度以外の様々な音程、時に聖歌1音に対して複数の装飾的音型を駆使して展開していきました。

12世紀前半より南フランスのアキテーヌ地方を中心に、さらに華やかなオルガヌムが歌われるようになり、この時期のオルガヌムを伝える資料がリモージュのサン・マルシャル修道院に残っていたことから、これらのオルガヌムをサン・マルシャル楽派のオルガヌムとも言います。

このオルガヌムの大きな特徴は、聖歌の旋律を長く引き延ばした上で、華やかな装飾的旋律を歌う部分が見られることです。

これをオルガヌム様式、2つの声部がほぼ同じ音数で進行する部分をディスカント様式と呼んで区別します。また、引き延ばされて歌われることが多くなった聖歌の旋律をテノール[羅:tenere]と呼ぶようになりました。

その後の12世紀後半から13世紀、中世後期のゴシック期に入るとオルガヌムはまた新たな展開を見せ、その中心がパリのノートル・ダム大聖堂です。

学問・文化活動の拠点として、ヨーロッパ各都市の中でもパリは最も早く大学が設立され、政治的にも文化的にも特に重要な場所の一つとなりました。

ノートル・ダム大聖堂はゴシック建築の建物で、ここでは今までにない壮麗なオルガヌムが歌われました。その担い手がノートル・ダム楽派の音楽家で、レオニヌスとペロティヌスという2人の名が知られています。

レオニヌスは、ミサなどで歌われるオルガヌムを教会暦に沿って「オルガヌム大全」という曲集にまとめ、この曲集の写本と見られる資料もいくつか現存し、そこに収められたオルガヌムでは聖歌の旋律を極端に長く引き延ばし、もとの旋律線を辿るのも困難な持続低音のように扱っているとあります。

殆どの部分がオルガヌム様式を執るのに対し、聖歌の旋律にも動きがあるディスカント様式の部分は、クラウスラと呼ばれ逆に目立った箇所になり、音楽的に工夫を凝らした中心的な部分となりました。

ペロティヌスはレオニヌスのオルガヌムを改訂し、さらに華やかな3声、4声のオルガヌムを作り出しました。またディスカント様式のクラウスラ部分に注目し、その書き換えを行ったりしています。

ノートル・ダム楽派のオルガヌム、特に3声や4声のものでは各声部を揃えて歌っていくために、一つずつ音の長さの関係を定めておく必要があり、これの表現法の考案がリズム・モードです。

当時の理論書では6つの基本的なリズム・パターンのいずれかを、ネウマ譜で使われる連結符の配置パターンによって表記が可能で、多声音楽の発展過程で初めて音価を表記する工夫がなされました。

13世紀後半、ノートル・ダム楽派のオルガヌムからさらに新たなタイプの音楽が生まれ、華やかな装飾が施されたオルガヌム声部に歌詞を付けたモテットです。これはオルガヌムのクラウスラ部分に歌詞をつける形から始まり、もとの聖歌と関連する内容が歌われました。語源[仏:mot=言葉]

次第に構造が複雑化し、上声部で同時に別々の歌詞を歌うダブル・モテットの形が大半を占めるようになり、さらにラテン語だけでなくフランス語の歌詞も現れ、聖歌と直接結びつかない世俗的なものが増加します。こうしてモテットは、本来の典礼・儀式の場から切り離されて楽しまれるものになっていきます。

また、モテットではリズムを表記する新たな工夫が求められていきます。リズム・モードの記譜の大前提となる連結符は、メリスマ的な旋律の表記に使われるもので、1音に1音節をあてるシラビックな旋律では連結符ではなく単独符の形しか使うことができなかったためです。

このため、単独符の形の違いによって音価の違いを図示するようになり、記譜法は現在一般に用いられている形に大きく近づくことになります。

しかし、長音価と短音価の長さの基本的な関係は、現代の五線譜のように2:1ではなく3:1であったり、単独符だけでなく連結符も使われ続けたことから、非常に複雑な様相を呈する部分もありました。

こうした記譜法は一般に計量記譜法と呼ばれ、中世からルネサンスにかけて少しずつ形を変えながらも、基本構造はそのまま受け継がれていくことになります。

<『音楽提要』のオルガヌム>

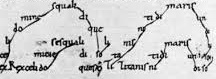

<ペロティヌスのオルガヌム>

※ネウマ譜で書かれた当時の筆写譜

『アレルヤ』の冒頭

<リズム・モード>