音の伝達

波の振動を脳の処理可能な電気信号に変えて、脳に伝えるのが聴覚の役割。

波の振動が鼓膜に伝わり、鼓膜の振動が蝸牛の働きにより電気信号に変換されます。

聴覚のメカニズムを経て、脳の働きによって音を知覚し、音楽を理解することができます。

音の伝達

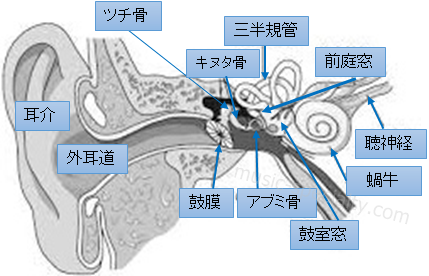

音が伝わる聴覚のメカニズムのまず初めに、音は耳介(耳たぶ)で集められ、外耳道を経て鼓膜に到達します。

聴覚構造で中心に位置し、音の伝達で重要な役割を担う鼓膜は、波の振動によってしなやかに動くような仕組みになっており、ここで波の振動が鼓膜の振動に変換されます。

鼓膜の振動は耳小骨と呼ばれる3つの骨(ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨)を経て、渦巻き状の器官の蝸牛へと伝わります。

ここまでの聴覚の仕組みは分類され、耳介と外耳道を外耳、蝸牛を内耳、その間の鼓膜と耳小骨を中耳といいます。

外耳道は空洞になっており、耳介で集められた音が外耳道で共鳴し増幅されます。共鳴ピークは2.5kHz付近で、外耳道での共鳴によって2~7kHzの周波数帯域の音が、10db~15db程度増幅されます。

内耳の渦巻き状の蝸牛は、丈夫な骨で覆われ中はリンパ液で満たされています。波の振動をそのまま液体に伝達すると大抵は反射してしまいますので、中耳の鼓膜と耳小骨が、波の振動を効率良く蝸牛のリンパ液に伝える働きをしています。

内耳の蝸牛に振動を伝える耳小骨のアブミ骨は、蝸牛の入り口である前庭窓に接していますが、鼓膜の面積に比べると非常に小さい面積の器官です。

小さな面積にエネルギーを集中させると大きな力を伝える事ができるので、鼓膜と前庭窓の面積の違いによって、振動を増幅させて伝達しています。

また、ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨を含めた3つの耳小骨は、テコのような役割を持ち、小さな動力で大きなエネルギーを伝える役割を担っています。

中耳にあたるこれらの耳小骨は、テコの原理により1.32倍に増幅するとされており、圧力変化は面積比により35倍、外耳と内耳の中継役の中耳による音の伝達は、中域の周波数(500~4,000Hz)で最も効果的な値を示します。

聴覚の構造